税金対策と言うと難しいことに感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産経営に必要なポイントとなる税金の知識はそれほど多くありません。

では、どのような知識が必要となるか…

専門書などで学ぶのでは頭が痛くなってしまいますので、まずはオーナー様自身が感じられていることを題材にして必要な税金の知識を知ることが大事であると思います。例えば…

- ・税金を支払うために賃貸経営をしている気がする

- ・確定申告書の見方が分からない

- ・所得税・市県民税などの税金が急に増えた

- ・保険料負担が増えた

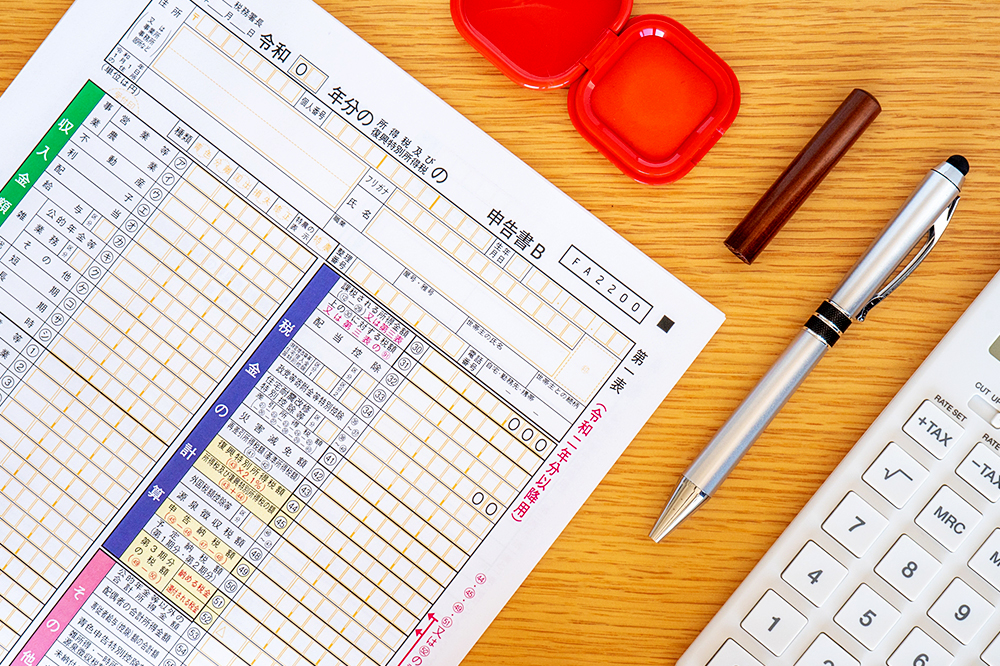

このような税金が増えた…などを知るための資料は専門書のような難しいものではなく、オーナー様のお手元にある確定申告書を使うことで知ることができ、またご自身のことでもあるので、馴染みもあり無理なく必要な税金の知識と対策方法を知ることができると考えております。

税金の種類は多岐に渡るため、大変なことに感じるかもしれませんが、確定申告書を見るポイントと、関係する税金の知識をまず知ることで一見黒字に見えていても手残りがあまりないのが税務上の金額とオーナー様のお財布の中身が違うからであることに最初、気づかれると思います。

キャッシュフロー診断をしたり、減価償却の終わり把握せず突き進んでいる経営の見直しにも繋がると思います。

日本の納税制度は「申告納税制度」を採用しているので、自分で税金を計算し、納税を行います。

具体的には、1年間の収入から経費や控除を差し引いた「課税所得額」と、それに税率をかけた「所得税額」を自分で算出し、「確定申告書」に記載して税務署に提出したのち、税金を納付することになります。

ほとんどの方はここを税理士さんに委託されています。

税理士さんに委託されることは悪いことではありませんが、納税する金額はご自身で決めることが出来るという日本の納税制度を上手く活用する為には確定申告書の内容を知り、税金の知識をつけることが一番の税金対策になると考えております。

もちろん、申告納税だから自分の都合よく…という、ルールを無視した活用にはペナルティが発生致します。

確定申告を行わなかった場合のペナルティ

- ①納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかる

- ②納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかる

- ③青色申告特別控除の枠が、最大65万から最大10万に減額される

- ④2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる

税金の支払いを免れることは出来ませんが、自分自身にきちんと還元でき、そのうえで、税金を支払うということであれば、今よりは不動産経営に対する税金との付き合い方が変わり税金対策を踏まえた不動産経営が可能になると思います。

私たちは、そんな不動産経営のお役に立てる管理会社としてオーナー様の支援を行っております。

所得控除一覧

| 控除の種類 | 概要 | 控除額 |

|---|---|---|

| 雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けたときに適用される | 下記のいずれか多い方 ・(差引損失額)-(総合所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円 |

| 医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額 × 5% |

| 社会保険料控除 | 健康保険料や国民健康保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される | 支払った掛金の合計額 |

| 生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、個人年金保険で支払った保険料がある場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 |

| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用される | 一定の方法で計算した金額(最高5万円) |

| 寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用される | 「寄附金支出合計額」と「所得×40%」のいずれか少ない方 - 2,000円 |

| 障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される | 一人につき ①障害者27万円 ②特別障害者40万円 ③同居特別障害者75万円 |

| 寡婦(寡夫)控除 | 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される ※寡夫控除は2020年度分より、ひとり親控除に変更 | 27万円(一定の要件を満たす場合35万円) |

| ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに適用される ※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用 | 35万円 |

| 勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用される ※ただし、前年分の合計所得金額75万円以下 | 27万円 |

| 配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される | ①一般控除対象配偶者最大38万円 ②老人控除対象配偶者最大48万円(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |

| 配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用される | 配偶者の所得金額によって最大38万円 |

| 扶養控除 | 16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される | ①一般の控除対象扶養親族38万円 ②特定扶養親族63万円(扶養親族が19歳以上23歳未満の方) ③老人扶養親族最大58万円 |

| 基礎控除 | すべての人に適用される | 48万円(所得合計が2,400万円以下の場合) |